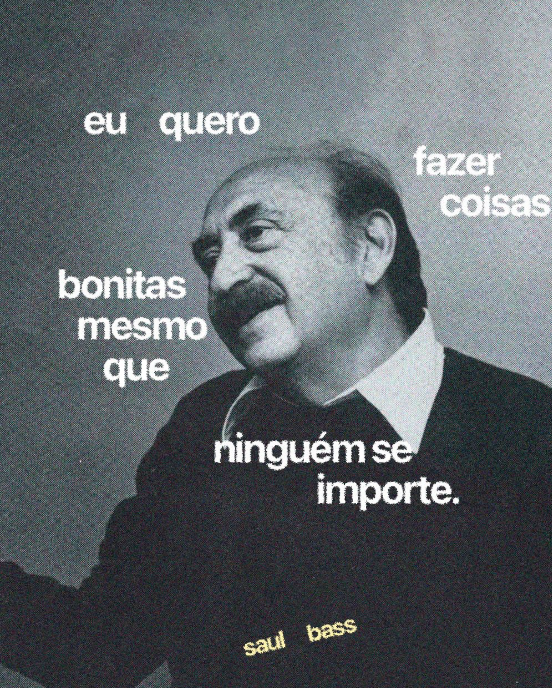

"estética é um problema meu e seu, não de mais ninguém.

Quero que tudo o que eu faço seja bonito.

Não me importa se o cliente entende isso, se ele valoriza; isso importa para mim.

É assim que eu quero viver a minha vida: fazendo coisas belas, mesmo que ninguém se importe".

- Saul Bass

Eu penso muito nessa frase. Não porque eu ache que ninguém se importa com aquilo que faço e crio, mas porque ela coloca a responsabilidade no lugar certo. Fazer coisas bonitas não é e não deveria ser um acordo com o mundo. É um compromisso comigo mesma.

Eu faço cerâmica porque preciso fazer cerâmica. Não no sentido romântico, mas no sentido físico mesmo. Preciso pôr as mãos no barro, ver uma forma nascer de um bloco, sentir a textura, acompanhar o tempo lento do processo e aprender diariamente com ele. As vezes transpor toda uma tensão que se acumula nos meus 1,54cm para um pedaço de terra, seja ele pequenino ou grande. Colocar ali, nele, nesse pedaço de nada, todos os meus planos pessoais e conseguir materializar pelo menos uma coisa. Uma peça.

A verdade é que antes de qualquer ideia de venda, existe um gesto expressivo, um ser corpo em diálogo com outro corpo, o cerâmico. Mas basta transformar esse gesto em trabalho para tudo ficar mais complicado. Bem mais complicado. De repente, quando saímos da lógica criativa, já não é só apenas sobre criar. É sobre agradar, corresponder, antecipar o que o outro vai querer. É sobre fazer peças “mais comerciais”, repetir aquilo que já funcionou, adaptar o teu gosto ao gosto médio e transformar uma prática viva num produto estável. É sobre fazer dinheiro.

E é aí que começa a tensão e o conflito silencioso entre aquilo que eu quero fazer e aquilo que esperam que eu faça. Entre experimentar e repetir. Entre seguir uma curiosidade interna, quase infantil, ou seguir números exatos e uma lógica comercial que me obriga a receber validação de alguém.

Quem trabalha com criação conhece bem esse lugar. Existe uma pressão constante, às vezes explícita, às vezes nem tanto assim, para produzir aquilo que é fácil de entender, de vender, de encaixar numa prateleira. A forma que já provou que funciona. A cor que sai mais. A peça que agrada mais pessoas. Seguir a tendência.

Não é que isso seja errado. Contas precisam ser pagas. Ateliês e artistas precisam se sustentar. Nenhum de nós cria no vazio, mas existe um custo invisível quando ficamos tempo demais só nesse lugar. Criar apenas aquilo que já foi validado vai, aos poucos, achatando o processo e sufocando a nossa identidade. A criação começa a perder ar. O corpo entra em modo automático e aquela parte mais delicada, a curiosidade, o risco, o erro, a descoberta, começa a ficar de lado.

No meu caso, sempre senti que precisava proteger esse espaço e sempre tentei orientar quem está perto de mim a fazer o mesmo. É importante dedicar um tempo, que seja micro, para apenas criar. Nem que depois aquilo vire reciclagem... criar só porque sim.

As vezes ouço nos workshops pessoas a dizerem... "deve ser tão relaxante trabalhar com isso". Pode ser, mas não deixa de ser trabalho. É achar o tal do equilíbrio porque fazer cerâmica, para quem quer viver disso, não é só poesia. Tem barro mofado (que sai no forno), água fria no inverno, pó por todo lado, dores nas costas, tendinites, decisões constantes, repetições, frustrações pequenas e silenciosas e, muitas vezes, até barganha de cliente. (Por favor, não façam isso. Vocês não barganham a compra de um iPhone novo. Não reduzam o trabalho do artista.)

Para quem compra, muitas vezes é “só uma xícara”. Para quem faz, com ética e respeito à tradição da cerâmica artesanal, há um caminho longo até chegar ali. Um caminho feito de matéria-prima escolhida, erros acumulados, tempo de prática, tentativas que não deram certo, peças que quebraram, fornos que falharam, vidrados que craquelaram, horas de estudo e um corpo inteiro envolvido no processo.

Mesmo assim, existe uma expectativa quase permanente de que, se o trabalho é bonito, se dá prazer, se é criativo, então talvez não devesse custar tanto. Como se o amor pelo fazer fosse pagamento suficiente. É aqui que o Saul Bass volta a fazer sentido para mim.

Querer fazer coisas bonitas não é um capricho. É uma escolha de vida, mas essa escolha não pode me colocar fora do mundo real. O tempo que passo no ateliê é tempo de trabalho. O meu corpo está envolvido. A minha energia está envolvida. A minha experiência está envolvida.

Criar por prazer não anula o facto de ser trabalho. Ao mesmo tempo, eu não quero abrir mão do desejo. Não quero fazer peças que já não me dizem nada só porque vendem. Não quero aceitar encomendas que me esvaziam e, principalmente, não quero transformar o fazer artesanal numa linha de produção emocionalmente neutra.

O que eu procuro constantemente, e talvez seja inocência da minha parte, é um equilíbrio imperfeito: criar com liberdade suficiente para continuar viva no processo, e com responsabilidade suficiente para sustentar esse caminho. Talvez seja aqui que o dilema realmente começa.

Porque depois de conseguir criar, depois de escolher fazer coisas bonitas mesmo quando isso não é óbvio para todos, surge a pergunta prática, concreta, inevitável: como é que eu coloco preço nisso? Como é que se transforma tempo, corpo, técnica, sensibilidade, tentativa e erro em número? Como é que se precifica algo que nasce de um lugar tão íntimo? Como precificar o invisível?

Eu ainda não tenho uma resposta final. Tenho apenas um método em construção, cheio de ajustes, limites e aprendizados. Mas isso fica para outro texto. Por agora, fico com esta certeza provisória: eu quero continuar a fazer coisas bonitas. Mesmo que nem toda gente entenda. Mesmo que nem sempre seja o caminho mais fácil. E, a partir daí, aprender a sustentar essa escolha.